STYLE丨2026.02.04

「そこにないから」ナイキACG誕生の物語 ランニングシューズが山を変えた日

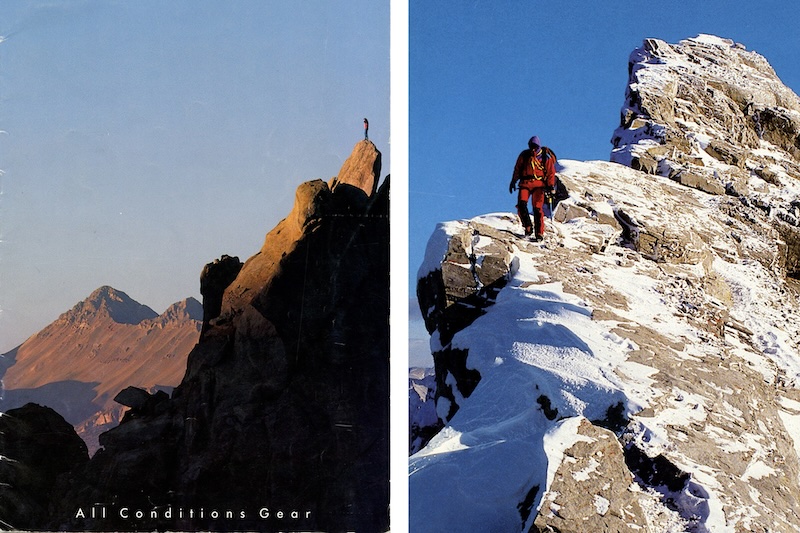

1978年、世界で2番目に高い山K2のベースキャンプで撮影された1枚の写真がある。雪に覆われた稜線を背に、2人のアメリカ人登山家が装備に囲まれて腰を下ろし、足元には黄色のナイキ「ロング ディスタンス ベクター(LDV)」。ひとりはカメラに向かって親指を立てている。この何気ないカットが、後にナイキのACG(All Conditions Gear)という思想の原点になった。

写真を撮ったのは登山写真家ダイアン・ロバーツ。被写体は、当時を代表するアルパインクライマーのリック・リッジウェイとジョン・ロスケリーだ。ナイキはこの遠征に対し、ベースキャンプまで約110マイルに及ぶアプローチ用として、軽量なトレーニングシューズを密かに提供していた。あくまで善意のサポートで、アウトドア市場参入など誰も考えていなかった時代の話だ。

当時の登山靴といえば、ヨーロッパ製の重く硬いレザーブーツが主流。その中でLDVは真逆の存在だった。柔らかく、通気性があり、軽い。リッジウェイは後にこう振り返っている。岩の上を跳ねるように進めたこと、荒れたトレイルで岩を飛び移る必要があったこと、そして従来のトレッキングブーツよりも機能的だったこと。登山用ではないランニングシューズが、高所の過酷な環境で通用してしまった瞬間だった。

68日間に及ぶ山での生活を経て、下山する頃にはLDVはほとんど崩壊寸前。テープと接着剤で補修しながら、2人は長い道のりを歩いて戻った。その道中で、「このシューズを本格的なトレッキング用に改良できないか」という会話が生まれる。帰国後、破損したLDVはナイキへ送り返され、より耐久性の高いソールやアッパーへの要望がメモとして添えられた。このフィードバックが、ナイキ初のアウトドアフットウェア、そして後のACGへとつながっていく。

LDV自体は、ビル・バウワーマンとオレゴン州ユージーンの整形外科医デニス・ヴィクシーが設計した「ナイキ LD-1000」をベースに進化した長距離ランニングシューズ。軽さ、スピード、快適性を重視したモデルで、社内ではラスト製作者の名から「ロング ディスタンス ヴィクシー」とも呼ばれていた。

ナイキのデザインチームは、登山家たちの実体験を真剣に受け止める。重いブーツだけが支配していた領域でも、軽量フットウェアが通用する。その事実は、「軽いことこそ正しい」という考え方をブランド内部に広げていった。1981年までに、その思想はラバ ドーム、アプローチ、マグマという3つのハイキングシューズを生み出す。特にアプローチは、ナイキで初めてGORE-TEXライニングを採用したモデルで、この判断は後のエア フォース 1の初期設計にも影響を与えた。

1980年代半ばになると、ナイキのアウトドアへの試みは単発の実験から、明確なデザイン哲学へと変わっていく。1987年、社内の少人数チームが正式にアウトドア事業を体系化。高性能、耐久性、汎用性、機能的完成度という4つの理念を軸に、フットウェアとアパレルを一体化したコレクション構想が進められた。

そして名前が必要になったとき、ヒントはランニング部門にあった。あらゆる天候に対応するパフォーマンスアパレルに使われていた「All Conditions Gear」という呼称。地形や天候に左右されずパフォーマンスを追求する姿勢は、K2を目指した登山家たちの精神とも重なる。こうしてACGという名前が正式に採用され、1989年、フットウェアとアパレルを統合したラインとしてデビューする。

最初のカタログ撮影は、ユタ州モアブのキャッスルトン・タワー。クライマーたちが実際に岩を登り、その姿をヘリコプターから撮影した。本物であることを示すための演出だった。同年登場したフアスカラン・ジャケットやエア ワイルドウッド ACGは、GORE-TEXやエアソールといった技術を取り込み、アウトドアでも妥協しないパフォーマンスを提示した。

K2のベースキャンプで撮られたあの1枚の写真は、結果的にナイキをまったく新しい領域へと導いた。偶然と実験、そして現場の声が積み重なって生まれたACGは、最初から「そこにあった」わけじゃない。ただ、そこに行ってしまっただけだった。